Heimat- und Geschichtsverein – Sonderliche Sindlinger?

Heimat- und Geschichtsverein

Sonderliche Sindlinger?

Karlheinz Tratt zeichnet die bauliche Entwicklung vom Dorf zum Stadtteil nach

Steht „Sindlingen“ für „sonderlich“? Das ist eine mögliche, wenn auch nicht sehr wahrscheinliche Deutung des Ortsnamens. Karlheinz Tratt, Archivar der Heimat- und Geschichtsvereins, zeichnete in einem Vortrag im evangelischen Gemeindehaus die Entwicklung des Orts nach.

Dabei ging er auch auf den Namen ein. Die Schreibweisen Sundilingen, Swindelinga, Scuntlingen oder eben Suntarlihi (was Sonderlichkeit, Besonderheit bedeutet) sind seit dem achten Jahrhundert überliefert; Sundus steht für Sonder- oder Eigenland, Sind für Weg, Pfad, Reise, Richtung. Aber vielleicht bedeutet es einfach nur „Nachkommen des Sundo oder Sundi“, sagte Tratt.

Geblieben ist nichts von den ersten Sindlingern. Obwohl bekannt ist, dass bereits vor etwa 6000 Jahren Menschen auf dem hohen Ufer des Mains siedelten, sind ihre Holz- und Lehmhütten verschwunden. Die Römer hinterließen Spuren in Form eines Landguts, dessen Umrisse sich im Feld südlich des Ortes, in den Wingerten, erkennen lassen. Ausgegraben wurde es nie. Aus der Frankenzeit (ab 500 nach Christus) ist ein Gräberfeld zwischen Lehmkaut- und Farbenstraße geblieben. Etwa 30 der rund 500 bekannten Gräber wurden geöffnet und untersucht. Heute ist davon nichts mehr zu sehen, das Areal ist komplett überbaut.

Greifbarer wird Sindlingens Vergangenheit erst Ende des achten Jahrhunderts. Auf der Ersterwähnung in einer Urkunde des Fuldaer Bischofs Baugulf (Amtszeit von 780 bis 802) basiert die Datierung, nach der sich die 1200-Jahrfeier 1991 richtete. Demnach kann der Ort 2016 sein 1225-jähriges Bestehen feiern.

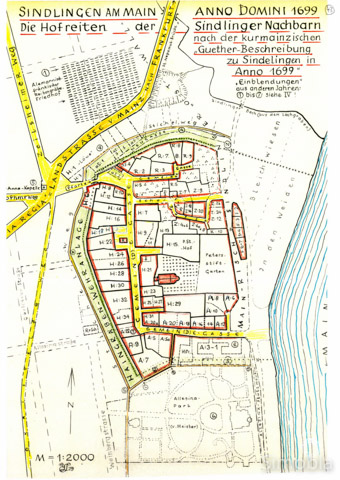

Seine heutige bauliche Prägung geht auf die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg zurück. Zuvor hat Sindlingen aus Holzhäusern bestanden, die sich hinter dem Schutzwall „Haingraben“ entlang der Landstraße nach Höchst befanden – der heutigen Huthmacherstraße. Der spätere Ortsmittelpunkt „Dalles“ lag außerhalb. Ab 1609 wurde die winzige Bauernsiedlung durch einen schlanken Kirchturm dominiert. Er ist das älteste erhaltene Bauwerk. Denn 1699 brannten die Wohnhäuser aufgrund eines Unfalls völlig nieder. Beim Wiederaufbau entstanden Gebäude, die blieben. Häuser aus Stein, Scheunen, große Gebäude mit Sälen, Wirtschaften wie der ehemalige „Löwe“ (heute Apotheke) am Dalles. Der Haingraben wurde geschleift. Sindlingen wuchs. Ab 1760 bauten die Familien Allesina/Schweitzer ein repräsentatives Herrenhaus am Mainberg, das, zusammen mit dem Kirchturm von St. Dionysius, viele frühe Ansichten des Ortes prägt. Im zugehörigen Park stand ein „Tempelchen“, das Goethe schilderte und das auf alten Ansichten zu sehen ist.

Unterhalb der Mauer zum Main hin zeigen alte Fotos den Landungsplatz. Nach der ersten Mainregulierung durch Schleusen 1884 wurde er als Anlegeplatz für Flößer und Schiffer hergerichtet. Im Fluss lagen kleine Inseln, es gab eine Furt ans Kelsterbacher Ufer, berichtete Tratt. Ihr Holz holten die Sindlinger allerdings nicht aus dem Schwanheimer Wald, sondern aus ihrem eigenen. Er liegt in der Nähe des Gimbacher Hofs am Staufen und gehört heute zum Frankfurter Stadtwald.

Sindlingen wuchs weiter in Richtung Zeilsheim und Hattersheim. Am Dalles ersetzte der „Mainzer Hof“ nach 1850 eine frühere Ziegelei. Auf fast 600 Einwohner war der Ort gewachsen. Weiter nördlich entstand ein erstes Haus im Feld. Neben diesem Gasthaus „Zur Eisenbahn“ auf halbem Weg zur Bahnlinie lockte bald das Union-Lichtspielhaus, Sindlingens Kino, an das sich viele der Älteren noch erinnern. All diese Häusern vom Ende des 19. Jahrhunderts besitzen riesige Gewölbekeller. „Da drin lagert der Ebbelwoi“, sagte Tratt. Bis zur Friedenseiche reichte nun die Bebauung. Und es ging weiter. „Nach Gründung der Farbwerke muss ein unwahrscheinlicher Bauboom eingesetzt haben“, erzählte der Archivar. Speziell für die leitenden Angestellten entstand 1906 in der Verlängerung der heutigen Gustavsallee (heute Werksgelände) eine Villenkolonie. Die 21 Jugendstilhäuser wurden allerdings 1954 abgerissen. Auch das Kapellchen am Dalles, das auf einem Foto von der Mobilmachung 1914 im Stadtteilkalender neben dem Wiegehäuschen zu sehen ist, verschwand. Überdauert haben die baulich schöne Meister-Schule (1910/11) und ihre Turnhalle, in der während des Ersten Weltkriegs ein Lazarett eingerichtet wurde. Erhalten sind auch viele Häuser mit Backsteinfassaden aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, als Sindlingen rund 3500 Einwohner zählte. Nach der Eingemeindung nach Höchst, in den 20-er Jahren, wurde speziell für die Farbwerksarbeiter die Siedlung „Höchst West“ beidseits der heutigen Bahnstraße, zwischen den Gleisen zweier Bahnstrecken, geplant. Die „Gartenstadt“ wurde nur teilweise verwirklicht und steht heute unter Denkmalschutz. Die letzte große Erweiterung erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 70-er Jahre hinein, als es galt, möglichst viel Wohnraum in kurzer Zeit zu schaffen. Damals entstanden Sindlingen-Nord und die Hermann-Brill-Siedlung in Blockbauweise.

Heute hat Sindlingen rund 9000 Einwohner. Die vielen Einkaufsläden entlang der Bahnstraße und die großen Saalwirtschaften sind längst verschwunden. Doch die Erinnerung daran ist noch lebendig, wie sich ein ums andere Mal zeigte: Wann immer Tratt Bilder früherer Geschäfte zeigte, ging ein Raunen durch den Saal. hn

Der alte Sindlinger Kern auf einer Zeichnung von Pfarrer Scheh. Oben ist das fränkische Gräberfeld eingezeichnet, unten der erst viel später entstandene Meister-Park skizziert. Der „Dalles“ liegt noch außerhalb des Dorfs.

Blick vom Main auf Sindlingen anno 1830. Links das Allesina/Schweitzersche Herrenhaus, rechts der Kirchturm von St. Dionysius mit dem neuen, nun nicht mehr direkt daran angebauten Kirchenschiff. Fotos: Archiv Sindlinger Heimat- und Geschichtsverein