Runder Geburtstag – Mit 90 blickt Fritz Weber auf ein erfülltes Leben zurück

Runder Geburtstag

Verwurzelt in Familie, Gemeinde und Verein

Mit 90 blickt Fritz Weber auf ein erfülltes Leben zurück

Freude und Leid hat er in reichem Maß erfahren: Freude in der Familie, der Gemeinde und im Verein, Erfolg im Beruf, aber auch Elend, Schmerz und Leid im Krieg sowie großen Kummer 2012, als seine gebliebte Frau Anita nach 60 gemeinsamen Jahren verstarb. Am 20. Januar 2014 jedoch gab es wieder Grund zur Freude: Friedrich Weber, Rufname Fritz, feierte seinen 90. Geburtstag mit Kindern, Enkeln und vielen, vielen Freunden.

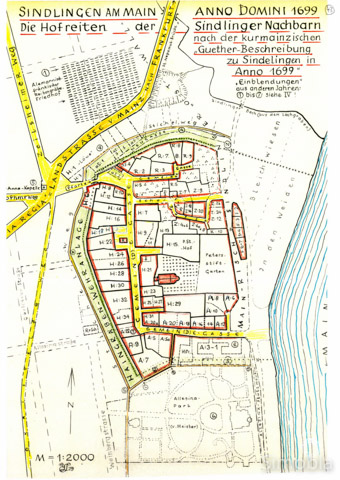

Immerhin lebt der Sohn des evangelischen Pfarrers Johannes (Rufname Hans) Weber, Enkel des ersten evangelischen Pfarrer Ludwig Weber, seit 1930 in Sindlingen. Damals zog die Familie aus dem Westerwald an den Main, weil der Vater die Pfarrstelle des Großvaters übernahm. 1938 konfirmierte er Fritz, der zu der Zeit schon das Höchster Leibniz-Gymnasium besuchte. Dort legte er 1942, drei Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, als 18-Jähriger ein so genanntes Notabitur ab und wurde unmittelbar danach eingezogen. „Meine Jugend war damit beendet“, stellt Fritz Weber fest. Er wurde nach Rußland geschickt, mehrfach schwer verwundet und geriet 1944 in Gefangenschaft. „Aber ich war zäh“, sagt er. Dennoch waren es schwere, prägende Jahre, die ihm noch heute zu schaffen machen. „Mir wurden sieben Jahre meines Lebens gestohlen“, sagt er, denn erst vier Jahre nach Kriegsende, im Dezember 1949, kam er nach Hause: „Es war wie ein zweiter Geburtstag“. Mit fast 26 und ohne Ausbildung stand er da, doch in den Nachkriegsjahren ging es bald aufwärts. In der Gefangenschaft musste er viel mauern und verputzen, „das habe ich sozusagen von selbst gelernt“, erinnert er sich. So absolvierte er nun eine Maurerlehre bei Holzmann und besuchte anschließend die Staatsbauschule in Frankfurt. Zum Ausgleich trieb er Sport. Im Turnverein gehört er zur Riege der Geräteturner, die im Turnerheim und in der Halle der Meister-Schule übten. Außerdem engagierte er sich in der evangelischen Gemeinde, im Männer- und Jünglingsverein, den er zuletzt führte, und später als langjähriger Kirchenvorsteher.

1952 sah man ihn oft die Bahnstraße entlang spazieren, mal mit und mal ohne Hut. Dort, in der Nähe des Pfarrhauses, wohnte nämlich Anita Krämer. Die junge Frau war ihm schon früher aufgefallen. Nun besuchte er sie des öfteren, und um einen Grund zum Wiederkommen zu haben, „vergaß“ er ab und zu seinen Hut bei ihr. Schon bald waren sich die beiden einig: Wir heiraten. Erst aber musste die wirtschaftliche Basis stimmen. Fritz Weber machte im Alter von 30 Jahren 1952 sein Examen als Tiefbauingenieur und trat eine Stelle in einer Firma an. Nun war der Weg frei, die Familie zu gründen. Im Juni 1956 heirateten Fritz Weber und Anita Krämer, und im September zogen sie gemeinsam mit den Eltern von Anita ins neue Haus in der Steinmetzstraße ein.

1958 wechselte Fritz Weber zur Hoechst AG. Er war am Bau der beiden Werksbrücken, der internen und der markanten Schrägseilbrücke, beteiligt und an vielen Kanalisations- und Tiefbauarbeiten im Werk. Jetzt war das Leben im Lot. Mit Tochter Karin kam ein erstes Kind zur Welt. 1960 kauften Webers ihr erstes Auto. Familiäre Ereignisse prägten die folgenden Jahre. 1965 starb Vater Hans Weber, 1966 kam Sohn Frank zur Welt, 1974 feierte Fritz Weber seinen 50. Geburstag, 1981 silberne Hochzeit und 1982 25-jähriges Dienstjubiläum bei Hoechst. Er turnte zwar nicht mehr, war aber weiterhin im Turnverein ehrenamtlich engagiert. Unter anderem gehörte er zu denjenigen, die 1975 die große Hundertjahrfeier organisierten. 1989 kam das erste Enkelkind zur Welt, 1994, kutz nach dem 70. Geburtstag, das zweite. 2004 feierte Fritz Weber groß seinen 80. Geburtstag und 2006 Goldene Hochzeit mit seiner Anita. Als sie 2011 erkrankte, war er an ihrer Seite, bis sie 2012 verstarb. „Wir vermissen sie schmerzlich“, sagt Fritz Weber.

Umso tröstlicher, dass Enkelin Mirjam vor kurzem bei ihm eingezogen ist. Seit einem halben Jahr hilft ihm außerdem Pfleger Boguslaw Kaluski im Alltag. Und nicht zuletzt hat Fritz Weber, längst Ehrenmitglied im Turnverein, immer noch viele gute Freunde im Ort – im Verein wie in der Gemeinde. hn